Переходы между агрегатными состояниями. Количество тепла при переходе тела в другое агрегатное состояние Переход из твердого состояния в жидкое

Любое вещество состоит из молекул, а его физические свойства зависят от того, каким образом упорядочены молекулы и как они взаимодействуют между собой. В обычной жизни мы наблюдаем три агрегатных состояния вещества - твердое, жидкое и газообразное.В зависимости от температуры и давления (условий) большинство веществ может находиться в газообразном, жидком или твердом состояниях, называемых агрегатными состояниями вещества. Различие между тремя агрегатными состояниями определяется расстоянием между молекулами и степенью их взаимодействия.

| Агрегатное состояние вещества | Свойства вещества | Расстояние между частицами | Взаимодействие частиц | Характер движения | Порядок расположения |

| Газ | Не сохраняет форму и объем | Гораздо больше размеров самих частиц | Слабое | Хаотическое (беспорядочное) непрерывное. Свободно летают, иногда сталкиваясь. | Беспорядочное |

| Жидкость | Не сохраняет форму, сохраняет объем | Сравнимо с размерами самих частиц | Сильное | Колеблются около положения равновесия, постоянно перескакивая с одного места на другое. | Беспорядочное |

| Твердое тело | Сохраняет форму и объем | Мало по сравнению с размерами самих частиц | Очень сильное | Непрерывно колеблются около положения равновесия | В определенном порядке |

Процессов, в которых происходит изменение агрегатных состояний веществ, всего шесть. Переход вещества из твердого состояния в жидкое называется плавлением , обратный процесс – кристаллизацией . Когда вещество переходит из жидкости в газ, это называется парообразованием , из газа в жидкость – конденсацией . Переход из твердого состояния сразу в газ, минуя жидкое, называют сублимацией , обратный процесс – десублимацией .

· 1. Плавление

· 2. Кристаллизация

· 3. Парообразование

· 4. Конденсация

· 5. Сублимация

· 6. Десублимация

Примеры всех этих переходов мы с вами не раз наблюдали в жизни. Лед плавится, образуя воду, вода испаряется, образуя пар. В обратную сторону пар, конденсируясь, переходит снова в воду, а вода, замерзая, становится льдом. А если вы думаете, что вы не знаете процессов сублимации и десублимации, то не спешите с выводами. Запах любого твердого тела – это и есть не что иное, как сублимация. Часть молекул вырывается из тела, образуя газ, который мы и можем унюхать. А пример обратного процесса – это узоры на стеклах зимой, когда пар в воздухе, замерзая, оседает на стекле и образует причудливые узоры.

Водородная связь

Что такое водородная связь? Известный всем пример этой связи представляет обычная вода (H2O). Из-за того, что атом кислорода (О) более электроотрицателен, чем два атома водорода (Н), он как бы оттягивает от атомов водорода связывающие электроны. В результате создания такой ковалентной полярной связиобразуется диполь. Кислородный атом приобретает не очень большой заряд отрицательный, а водородные атомы – небольшой положительный заряд, который притягивается к электронам (их неподеленной паре) на кислородном атоме соседней молекулы Н2О (то есть воды). Таким образом, можно сказать, что водородная связь – это образующаяся сила притяжения между водородным атомом и электроотрицательным атомом. Важной особенностью водородного атома является то, что при притяжении его связующих электронов оголяется его ядро (то есть протон, другими электронами не экранированный). И хотя водородная связь более слабее, чем ковалентная, именно она обуславливает целых ряд аномальный свойств Н2О (воды).

Чаще всего эта связь образуется с участием атомов следующих элементов: кислород (О), азот (N) и фтор (F). Это происходит по той причине, что атомы данных элементов имеют малые размеры и характеризуются высокой электроотрицательностью. С атомами размера большего (сера S или хлор Cl) образующаяся водородная связь слабее, несмотря на то, что по своей электроотрицательности эти элементы сравнимы с N (то есть с азотом).

Существует два типа водородной связи:

1.Водородная межмолекулярная связь – появляется между двумя молекулами, например: метанол, аммиак, фтороводород

2. Водородная связь внутримолекулярная – появляется внутри одной молекулы, например: 2-нитрофенол.

Также в настоящее время есть мнение, что водородная химическая связь бывает слабой и сильной. Они отличаются друг от друга по энергии и длине связи (расстояние между атомами):

1. Водородные связи слабые. Энергия – 10-30 кДж/моль, длина связи – 30. Все вещества, перечисленные выше, являются примерами нормальной или слабой водородной связи.

2. Водородные связи сильные. Энергия – 400 кДж/моль, длина – 23-24. Данные, полученные экспериментальным путем, свидетельствуют о том, что сильные связи образуются в следующих ионах: ион-водороддифторид -, ион-гидратированный гидроксид -, ион оксония гидратированный +, а также в различных других органических и неорганических соединениях.

Любое изменение состояния вещества связано с метаморфозами температуры, давления. Можно одно вещество представить в следующих агрегатных состояниях: твердом, жидком, газообразном.

Отметим, что по мере перехода не наблюдается изменения состава вещества. Переход вещества из жидкого состояния в твердое сопровождается только изменением сил межмолекулярного взаимодействия, расположением молекул. Превращение из одного состояния в другое именуют

Плавление

Данный процесс предполагает превращение в жидкость. Для его осуществления необходима повышенная температура.

Например, можно наблюдать в природе такое состояние вещества. Физика легко объясняет процесс таяния снежинок под действием весенних лучей. Маленькие кристаллики льда, входящие в состав снега, после прогревания воздуха до нулевой отметки начинают разрушаться. Происходит плавление постепенно. Сначала лед поглощает тепловую энергию. По мере изменения температуры происходит полное превращение льда в жидкую воду.

Он сопровождается существенным ростом скорости движения частиц, тепловой энергией, повышением величины внутренней энергии.

После достижения показателя, именуемого происходит разрыв структуры твердого вещества. У молекул появляется большая свобода, они «перескакивают», занимая разные положения. Расплавленное вещество имеет больший запас энергии, чем в твердом состоянии.

Температура отвердевания

Переход вещества из жидкого состояния в твердое осуществляется при определенном значении температуры. Если от тела будет отводиться тепло, то оно застывает (кристаллизуется).

Температуру отвердевания считают одной из важнейших характеристик.

Кристаллизация

Переход вещества из жидкого состояния в твердое положение называют кристаллизацией. При прекращении передачи тепла жидкости наблюдается снижение температуры до определенного значения. Фазовый переход вещества из жидкого состояния в твердое тело в физике называют кристаллизацией. При рассмотрении вещества, не содержащего примесей, температура плавления соответствует показателю кристаллизации.

Оба процесса протекают постепенно. Процесс кристаллизации сопровождается снижением молекул, содержащихся в жидкости. Силы притяжения, благодаря которым частицы удерживаются в строгом порядке, присущие твердым телам, возрастают. После того как частицы приобретут упорядоченное расположение, сформируется кристалл.

Называют физическую форму вещества, представленную в определенном интервале давлений и температур. Оно характеризуется количественными свойствами, которые изменены в выбранных интервалах:

- способность вещества менять форму и объем;

- отсутствие (присутствие) дальнего либо ближнего порядка.

Процесс кристаллизации связан с энтропией, свободной энергией, плотностью, иными физическими величинами.

Помимо жидкостей, твердых тел, газообразной формы, выделяют еще одно агрегатное состояние - плазму. В нее могут переходить газы в случае повышения температуры при неизменном давлении.

Рамки между разнообразными состояниями вещества далеко не всегда являются строгими. В физике подтверждено существование аморфных тел, способных сохранять структуру жидкости, имеющей небольшую текучесть. обладают способностью поляризовать электромагнитное излучение, которое через них проходит.

Заключение

Для того чтобы описывать различные состояния в физике, применяют определение термодинамической фазы. Критическими явлениями называют состояния, которые описывают превращение одной фазы в другую. Твердые тела отличаются сохранением на протяжении длительного временного промежутка своего среднего положения. Они будут совершать незначительные колебания (с минимальной амплитудой) около положения равновесия. У кристаллов есть определенная форма, которая при переходе в жидкое состояние будет изменяться. Информация о температурах кипения (плавления) позволяет физикам использовать переходы из одного агрегатного состояния в другое для практических целей.

Любое вещество состоит из молекул, а его физические свойства зависят от того, каким образом упорядочены молекулы и как они взаимодействуют между собой. В обычной жизни мы наблюдаем три агрегатных состояния вещества - твердое, жидкое и газообразное.

Например, вода может находиться в твердом (лед), жидком (вода) и газообразном (пар) состояниях.

Газ расширяется, пока не заполнит весь отведенный ему объем. Если рассмотреть газ на молекулярном уровне, мы увидим беспорядочно мечущиеся и сталкивающиеся между собой и со стенками сосуда молекулы, которые, однако, практически не вступают во взаимодействие друг с другом. Если увеличить или уменьшить объем сосуда, молекулы равномерно перераспределятся в новом объеме.

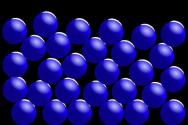

В отличие от газа при заданной температуре занимает фиксированный объем, однако и она принимает форму заполняемого сосуда - но только ниже уровня ее поверхности. На молекулярном уровне жидкость проще всего представить в виде молекул-шариков, которые хотя и находятся в тесном контакте друг с другом, однако имеют свободу перекатываться друг относительно друга, подобно круглым бусинам в банке. Налейте жидкость в сосуд - и молекулы быстро растекутся и заполнят нижнюю часть объема сосуда, в результате жидкость примет его форму, но не распространится в полном объеме сосуда.

В отличие от газа при заданной температуре занимает фиксированный объем, однако и она принимает форму заполняемого сосуда - но только ниже уровня ее поверхности. На молекулярном уровне жидкость проще всего представить в виде молекул-шариков, которые хотя и находятся в тесном контакте друг с другом, однако имеют свободу перекатываться друг относительно друга, подобно круглым бусинам в банке. Налейте жидкость в сосуд - и молекулы быстро растекутся и заполнят нижнюю часть объема сосуда, в результате жидкость примет его форму, но не распространится в полном объеме сосуда.

Твердое тело

имеет собственную форму, не растекается по объему контейнера

и не принимает его форму. На микроскопическом уровне атомы прикрепляются друг к другу химическими связями, и их положение друг относительно друга фиксировано. При этом они могут образовывать как жесткие упорядоченные структуры - кристаллические решетки, - так и беспорядочное нагромождение - аморфные тела (именно такова структура полимеров, которые похожи на перепутанные и слипшиеся макароны в миске).

и не принимает его форму. На микроскопическом уровне атомы прикрепляются друг к другу химическими связями, и их положение друг относительно друга фиксировано. При этом они могут образовывать как жесткие упорядоченные структуры - кристаллические решетки, - так и беспорядочное нагромождение - аморфные тела (именно такова структура полимеров, которые похожи на перепутанные и слипшиеся макароны в миске).

Выше были описаны три классических агрегатных состояния вещества. Имеется, однако, и четвертое состояние, которые физики склонны относить к числу агрегатных. Это плазменное состояние. Плазма характеризуется частичным или полным срывом электронов с их атомных орбит, при этом сами свободные электроны остаются внутри вещества.

Изменение агрегатных состояний вещества мы можем наблюдать воочию в природе. Вода с поверхности водоемов испаряется, и образуются облака. Так жидкость переходит в газ. Зимой вода в водоемах замерзает, переходя в твердое состояние, а весной вновь тает, переходя в обратно в жидкость. Что происходит с молекулами вещества при переходе его из одного состояния в другое? Меняются ли они? Отличаются ли, например, молекулы льда от молекул пара? Ответ однозначный: нет. Молекулы остаются абсолютно теми же. Меняется их кинетическая энергия, а соответственно и свойства вещества.

Энергия молекул пара достаточно велика, чтобы разлетаться в разные стороны, а при охлаждении пар конденсируется в жидкость, и энергии у молекул все еще достаточно для почти свободного перемещения, но уже недостаточно, чтобы оторваться от притяжения других молекул и улететь. При дальнейшем охлаждении вода замерзает, становясь твердым телом, и энергии молекул уже недостаточно даже для свободного перемещения внутри тела. Они колеблются около одного места, удерживаемые силами притяжения других молекул.

Агрегатным состоянием вещества принято называть его способность сохранять свою форму и объем. Дополнительный признак – способы перехода вещества их одного агрегатного состояния в другое. Исходя из этого, выделяют три агрегатных состояния: твердое тело, жидкость и газ. Видимые свойства их таковы:

Твердое тело – сохраняет и форму, и объем. Может переходить как в жидкость путем плавления, так и непосредственно в газ путем сублимации.

- Жидкость – сохраняет объем, но не форму, то есть обладает текучестью. Пролитая жидкость стремится неограниченно растечься по поверхности, на которую вылита. В твердое тело жидкость может перейти путем кристаллизации, а в газ – путем испарения.

- Газ – не сохраняет ни формы, ни объема. Газ вне какого-нибудь вместилища стремится неограниченно расшириться во все стороны. Помешать ему в этом может только сила тяжести, благодаря чему земная атмосфера не рассеивается в космос. В жидкость газ переходит путем конденсации, а непосредственно в твердое тело может перейти путем осаждения.

Фазовые переходы

Переход вещества из одного агрегатного состояния в другое называется фазовым переходом, так как научный агрегатного состояния – фаза вещества. Например, вода может существовать в твердой фазе (лед), жидкой (обычная вода) и газообразной (водяной пар).

На примере воды также хорошо демонстрируется . Вывешенное во дворе на просушку в морозный безветренный день тут же промерзает, но спустя некоторое время оказывается сухим: лед сублимирует, непосредственно переходя в водяной пар.

Как правило, фазовый переход из твердого тела в жидкость и газ требует нагрева, но температура среды при этом не повышается: тепловая энергия уходит на разрыв внутренних связей в веществе. Это так называемая скрытая теплота . При обратных фазовых переходах (конденсации, кристаллизации) эта теплота выделяется.

Именно поэтому так опасны ожоги паром. Попадая на кожу, он конденсируется. Скрытая теплота испарения/конденсации воды очень велика: вода в этом отношении – аномальное вещество; именно поэтому и возможна жизнь на Земле. При ожоге паром скрытая теплота конденсации воды «прошпаривает» обожженное место очень глубоко, и последствия парового ожога оказываются куда тяжелее, чем от пламени на такой же площади тела.

Псевдофазы

Текучесть жидкой фазы вещества определяется ее вязкостью, а вязкость – характером внутренних связей, которым посвящен следующий раздел. Вязкость жидкости может быть очень высокой, и такая жидкость может течь незаметно для глаза.

Классический пример – стекло. Оно не твердое тело, а очень вязкая жидкость. Обратите внимание, что листы стекла на складах никогда не хранят прислоненными наискось к стене. Уже через несколько дней они прогнутся под собственной тяжестью и окажутся непригодными к употреблению.

Другие примеры псевдотвердых тел – сапожный вар и строительный битум. Если забыть угловатый кусок битума на крыше, за лето он растечется в лепешку и прилипнет к основе. Псевдотвердые тела отличить от настоящих можно по характеру плавления: настоящие при нем либо сохраняют свою форму, пока враз не растекутся (припой при пайке), либо оплывают, пуская лужицы и ручейки (лед). А очень вязкие жидкости постепенно размягчаются, как тот же вар или битум.

Чрезвычайно вязкими жидкостями, текучесть которых не заметна на протяжении многих лет и десятилетий, являются пластики. Высокая их способность сохранять форму обеспечивается огромным молекулярным весом полимеров, во многие тысячи и миллионы атомов водорода.

Структура фаз вещества

В газовой фазе молекулы или атомы вещества отстоят друг от друга очень далеко, во много раз больше, чем расстояние между ними. Взаимодействуют они между собой изредка и нерегулярно, только при столкновениях. Само взаимодействие упругое: столкнулись, как твердые шарики, и тут же разлетелись.

В жидкости молекулы/атомы постоянно «чувствуют» друг друга за счет очень слабых связей химической природы. Эти связи все время рвутся и тут же опять восстанавливаются, молекулы жидкости непрерывно перемещаются относительно друг друга, поэтому жидкость и течет. Но чтобы превратить ее в газ, нужно разорвать все связи сразу, а на это нужно очень много энергии, потому жидкость и сохраняет объем.

Вода в этом отношении отличается от прочих веществ тем, что ее молекулы в жидкости связаны так называемыми водородными связями, довольно прочными. Поэтому вода и может быть жидкостью при нормальной для жизни температуре. Многие вещества с молекулярной массой в десятки и сотни раз больше, чем у воды, в нормальных условиях – газы, как хотя бы обычный бытовой газ.

В твердом теле все его молекулы прочно стоят на своих местах благодаря сильным химическим связям между ними, образуя кристаллическую решетку. Кристаллы правильной формы требуют для своего роста особых условий и потому в природе встречаются редко. Большинство твердых тел представляют собой прочно сцепленные силами механической и электрической природы конгломераты мелких и мельчайших кристалликов – кристаллитов.

Если читателю доводилось видеть, например, треснувшую полуось автомобиля или чугунный колосник, то зерна кристаллитов на сломе там видны простым глазом. А на осколках разбитой фарфоровой или фаянсовой посуды их можно наблюдать под лупой.

Плазма

Физики выделяют и четвертое агрегатное состояние вещества – плазму. В плазме электроны оторваны от атомных ядер, и она представляет собой смесь электрически заряженных частиц. Плазма может быть очень плотной. Например, один кубический сантиметр плазмы из недр звезд – белых карликов, весит десятки и сотни тонн.

Плазму выделяют в отдельное агрегатное состояние потому, что она активно взаимодействует с электромагнитными полями из-за того, что ее частицы заряжены. В свободном пространстве плазма стремится расшириться, остывая и переходя в газ. Но под воздействием электромагнитных полей она может вне сосуда сохранять форму и объем, как твердое тело. Это свойство плазмы используется в термоядерных энергетических реакторах – прообразах энергоустановок будущего.

Любое вещество при определенных условиях может находиться в различных агрегатных состояниях – твердом, жидком и газообразном.

Область, в которой вещество однородно по всем физическим и химическим свойствам, называется фазой состояния этого вещества.

Переход из одного состояния в другое называется фазовым переходом .

Фазовый переход происходит при изменении температуры тела, т.е. при фазовом переходе изменяется внутренняя энергия вещества.

Одним из важнейших понятий термодинамики является внутренняя энергия тела. Все макроскопические тела обладают энергией, заключенной внутри самих тел. С точки зрения молекулярно-кинетической теории внутренняя энергия вещества складывается из кинетической энергии всех атомов и молекул и потенциальной энергии их взаимодействия друг с другом .

Внутренняя энергия – это сумма энергий молекулярных взаимодействий и энергии теплового движения молекул.

В частности, внутренняя энергия идеального газа равна сумме кинетических энергий всех частиц газа, находящихся в непрерывном и беспорядочном тепловом движении. Внутренняя энергия идеального газа зависит только от его температуры и не зависит от объема (закон Джоуля).

Внутреннюю энергию тела можно изменить разными способами :

- Совершение механической работы.

- Теплообмен.

Количеством теплоты Q , полученной телом, называют изменение внутренней энергии тела в результате теплообмена.

Количество теплоты Q является энергетической величиной. В СИ количество теплоты измеряется в единицах механической работы – джоулях (Дж).

Если в результате теплообмена телу передается некоторое количество теплоты, то внутренняя энергия тела и его температура изменяются.

Чтобы нагреть тело массой m от температуры t 1 до температуры t 2 ему необходимо сообщить количество теплоты

Q = cm (t 2 – t 1 )

Количество теплоты Q, необходимое для нагревания 1 кг вещества на 1 К называют удельной теплоемкостью вещества c.

c = Q / (mΔT).

Испарение и конденсация являются примерами фазовых переходов.

Все реальные газы (кислород, азот, водород и т. д.) при определенных условиях способны превращаться в жидкость.

Переход вещества из жидкого состояния в газообразное называется парообразованием.

Парообразование, происходящее со свободной поверхности жидкости называется испарением.

С точки зрения молекулярно-кинетической теории, испарение – это процесс, при котором с поверхности жидкости вылетают наиболее быстрые молекулы, кинетическая энергия которых превышает энергию их связи с остальными молекулами жидкости. Это приводит к уменьшению средней кинетической энергии оставшихся молекул, то есть к охлаждению жидкости (если нет подвода энергии от окружающих тел). Жидкость при испарении охлаждается (ощущение холода при выходе из воды).

Покинувшие жидкость молекулы составляют пар над её поверхностью. Некоторые молекулы пара при хаотическом движении над поверхностью жидкости залетают обратно в жидкость. Это означает, что наряду с испарением жидкости всегда происходит и конденсация её паров. При конденсации молекулы пара возвращаются в жидкость.

Конденсация – это процесс превращения пара в жидкость.

Скорость испарения зависит:

- от рода жидкости (эфир и вода);

- от площади её свободной поверхности (чем больше площадь, тем быстрее испаряется жидкость – блюдце и стакан);

- от температуры (чем выше температура, тем быстрее испаряется жидкость – лужи зимой и летом);

- от наличия движения воздуха над поверхностью (в ветреную погоду и в безветренную).

На практике для превращения жидкости в пар в процессе теплообмена к ней подводится теплота.

Количество теплоты Q п, необходимое для превращения жидкости в пар при неизменной температуре называется теплотой парообразования.

Для того, чтобы превратить в пар при неизменной температуре жидкость массой m , ей необходимо сообщить количество теплоты, равное Q п = r·m

r – удельная теплота парообразования – количество теплоты, необходимое для превращения в пар 1 кг жидкости при неизменной температуре [Дж/кг]

При конденсации выделяется количество теплоты, равное Q к = - r·m

Испарение может происходить не только с поверхности, но и в объеме жидкости.

В жидкости всегда имеются мельчайшие пузырьки газа. Если давление насыщенного пара жидкости равно внешнему давлению (то есть давлению газа в пузырьках) или превышает его, жидкость будет испаряться внутрь пузырьков. Пузырьки, наполненные паром, расширяются и всплывают на поверхность. Этот процесс называется кипением .

Кипением называют парообразование, которое происходит в объеме всей жидкости при постоянной температуре.

Кипение жидкости начинается при такой температуре, при которой давление ее насыщенных паров становится равным внешнему давлению .

Каждая жидкость при нормальных условиях кипит при определенной температуре, которая называется температура кипения. Она остается постоянной при одном и том же давлении.

Вещество существует в твердом кристаллическом состоянии при определенных значениях давления и температуры. В этом состоянии вещество находится до тех пор, пока кинетической энергии атомов недостаточно, чтобы преодолеть силы взаимного притяжения. Эти силы удерживают атомы на некотором расстоянии друг относительно друга, не позволяя им перемещаться. При этом атом колеблется около положения своего равновесия. При нагревании твердого тела кинетическая энергия атомов или молекул возрастает. При этом амплитуды колебаний могут стать настолько большими, что уже будут сравнимы с периодом решетки, произойдет нарушение дальнего порядка, кристаллическая решетка начнет разрушаться. При дальнейшем увеличении температуры происходит плавление твердых тел.

Плавление – переход вещества из твердого состояния в жидкое.

При плавлении температура тела остается постоянной . Все переданное телу тепло идет на разрушение кристалла. При плавлении кристаллическое тело находится одновременно в твердом и жидком состояниях.

После разрушения кристалла и образования жидкости подводимая теплота идет на нагревание жидкости.

Температура плавления зависит от рода кристаллического тела.

При плавлении изменяется плотность и объем вещества. У большинства веществ объем при плавлении увеличивается, а при отвердевании уменьшается. При этом изменяется и плотность: при плавлении плотность уменьшается, а при отвердевании увеличивается. Например, кристаллики твердого нафталина или парафина тонут в расплавленном нафталине (парафине).

Но лед плавает в воде. Также ведут себя висмут, галлий, германий, кремний, чугун, т.е. при плавлении их плотность увеличивается, а при отвердевании уменьшается. При плавлении они сжимаются (объем уменьшается), а при отвердевании расширяются (объем увеличивается).

Температура плавления зависит от атмосферного давления.

В тех случаях, когда объем вещества при плавлении возрастает, увеличение внешнего давления приводит к увеличению температуры плавления (т.к. увеличение давления затрудняет процесс плавления). Если же объем вещества при плавлении уменьшается, то увеличение внешнего давления ведет к понижению температуры плавления этого вещества (т.к. повышенное давление помогает процессу плавления в данном случае).

Чтобы перевести в жидкость твердое тело массой m при температуре плавления, ему надо сообщить количество теплоты

Q = λ m

где λ – удельная теплота плавления – количество теплоты, необходимое, чтобы перевести в жидкость твердое тело массой 1 кг при температуре плавления.

λ = Q / m [ Дж/кг ]

При плавлении увеличивается внутренняя энергия тела.

Если получившуюся при плавлении жидкость охладить до температуры плавления, то начнется обратный процесс.

Кристаллизация (отвердевание) – процесс перехода жидкости в твердое состояние.

Происходит сближение частиц жидкости и упорядочение их движения, в результате которого они начинают колебаться около узлов кристаллической решетки. Потенциальная энергия молекул при этом уменьшается, а т.к. температура кристаллизации постоянна (равна температуре плавления для данного вещества), процесс кристаллизации должен сопровождаться выделением тепла.

Процесс кристаллизации сопровождается выделением теплоты кристаллизации, которая равна теплоте плавления Q = λ m

Процесс кристаллизации происходит в двухфазной системе вблизи центров кристаллизации. такими центрами могут быть пылинки, мельчайшие примеси.

Процессы плавления и кристаллизации можно представить на графике:

По графику можно определить:

- участок АВ – нагревание льда от -40 0 С до температуры плавления 0 0 С

- участок ВС – плавление льда при температуре плавления

- участок СD – нагревание воды от 0 0 С до температуры 50 0 С

- участок DE – охлаждение воды от 50 0 С до температуры кристаллизации (отвердевания) 0 0 С

- участок EF – кристаллизация (отвердевание) воды при температуре плавления (кристаллизации)

- участок FK – охлаждение льда от 0 0 С до температуры -40 0 С

Многие твердые вещества обладают запахом – камфара, нафталин. Значит пары этих веществ есть в воздухе. Это доказывает, что при определенных условиях твердые вещества могут переходить из твердого состояния в газообразное, минуя жидкое.

Переход твердого состояния вещества в газообразное называется сублимацией или возгонкой («сублимаре» - возносить)

Легко обнаружить возгонку (сублимацию) льда и снега: уменьшение инея на деревьях со временем, высыхание оледеневшего белья зимой.

Часто можно наблюдать и обратный переход из газообразного состояния непосредственно в твердое, минуя жидкое состояние – десублимация. На окнах зимой иногда можно видеть быстрый рост кристалликов льда в виде узоров на стеклах, которые образуются непосредственно из водяных паров, находящихся в воздухе.

Испарение твердых тел аналогично испарению жидкостей. Все твердые тела испаряются, но их паров обычно так мало, что их невозможно обнаружить. Процесс сублимации происходит как при нагревании твердого тела, так и без подвода теплоты извне. При сублимации происходит охлаждение тела, т.к. его покидают наиболее быстрые молекулы (обладающие кинетической энергией, достаточной для преодоления молекулярного притяжения и отрыва молекул от поверхности тела).

Процесс сублимации или возгонки наблюдается во Вселенной. При сближении с солнцем происходит возгонка поверхностного слоя ядер комет. Практически вся масса кометы сосредоточена в ядре, которое является единственной твердой частью кометы. Ядро кометы состоит из смеси пылинок, твердых кусочков вещества и замерзших газов (углекислый газ, аммиак, метан). В далеких от Солнца областях кометы не имеют хвостов. При приближении кометы к Солнцу ядро прогревается и из него выделяются газы и пыль. Они образуют вокруг ядра газовую оболочку, которая вместе с ядром составляет голову кометы. Газы и пыль, выбрасываемые в голову кометы, отталкиваются под действия давления солнечного света и создают хвост кометы, всегда направленный в сторону, противоположную Солнцу. Чем ближе к Солнцу подходит комета, тем она ярче и тем длиннее её хвост вследствие большего её облучения и интенсивного выделения газов.